شرط یہ ہو کہ جواب پوری ایمانداری سے دینا ہے ۔ اور سوال پوچھا جائے کہ جناب (الف) کے مطابق دو جمع دو چار ہوتے ہیں اور (ب) صاحب کا ارشاد ہے کہ دوجمع دو پانچ ہوتے ہیں تو بتائیے: (الف) حق پر ہیں یا (ب)؟ ہر معقول انسان کے پاس لمحے بھر کے توقف کے بغیر اس سوال کا صحیح جواب موجود ہوگا۔ بلکہ ہر معقول انسان جواب دینے سے پہلے کہے گا (یا کم سے کم سوچے گا ضرور) کہ: یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ لیکن اس دنیا میں خاطر خواہ تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں مذکورہ بالا سوال پر باقاعدہ غور کرنا پڑے گا۔ وہ بار بار آپ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ نے ایسا مشکل سوال کیوں پوچھ دیا ہے؛ اور احتجاج کریں گے کہ سوال مزید تفصیل اور وضاحت سے کیا جائے تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ جب آپ تعجب آمیز لہجے میں اصرار کریں گے کہ نہیں، سوال ہر طرح سے مکمل ہے اور صحیح جواب دینے کے لئے کسی مزید تفصیل کی حاجت نہیں ہے تو وہ ایک بار پھر سوچ میں ڈوب جائیں گے۔ تعقل، تدبر، تفکر، تفہم اور تفقہ کے ایک صبر آزما دور سے گزرنے کے بعد ان کا جواب (الف) یا (ب) نہیں ہوگا۔۔۔ بلکہ کچھ یوں ہوگا:

۱) اگر (الف) صاحب میری قوم سے ہیں اور (ب) غیرقوم سے تو یقینا (الف) برحق ہیں۔ میری قوم عظیم ہے اور سچائی کا ٹھیکہ ہمارے ہی پاس ہے۔

۲) اگر (الف) اور (ب) دونوں حضرات میری قوم سے ہیں تو (الف) صحیح ہیں، (ب) غلط ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے میں (ب) کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہونی چاہئے کیونکہ اس کی رائے اتنی غلط ہے کہ کوئی اس پر دھیان نہیں دے گا اور ایک نہ ایک دن خوداس کی عقل ٹھکانے آجائے گی۔ میری قوم عظیم ہے اور رواداری کا ٹھیکہ ہمارے ہی پاس ہے۔

۳) اگر حضرت (ب) میری قوم سے ہیں اور (الف) غیر قوم سے تو یقینا (ب) راہ راست پر ہیں۔ ان کا راستہ غلط ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اور کمینہ (الف) میرا دشمن ہے۔ اسے زہر پھیلانے کی آزادی نہیں دی جاسکتی۔ قوم کا مفاد اس میں ہے کہ منہ زور(الف) کا منہ توڑ دیا جائے یا گلا گھونٹ دیا جائے۔ میری قوم عظیم ہے اور۔۔۔ ہ م م م۔۔۔ عظمت کا ٹھیکہ ہمارے ہی پاس ہے۔

ہندوستان سمیت دنیا کے ہر خطے میں پائے جانے والے ایسے ہی دوپایوں کو ’’قوم پرست‘‘ کہتے ہیں۔

اگر آپ کو الجھن ہے کہ مذکورہ بالا مثال میں ذرا زیادہ ہی مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے تو مجھے اس کا اعتراف ہے: قوم پرستوں کا سچ بولنا واقعی محال ہے!

نیشن، اسٹیٹ اور نیشنلزم

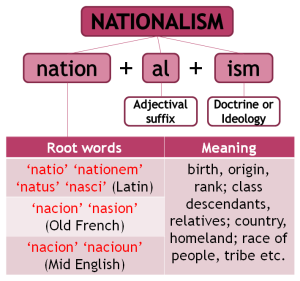

اخبار میں ادارتی شذرات سے لے کر عالمانہ مقالات اور چائے خانوں کے خطبات تک بہتوں کو ’نیشن‘ اور ’اسٹیٹ‘ میں خلط مبحث کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ اس لئے شروع ہی میں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ نیشن یا قوم ایک عمرانی اصطلاح ہے اور اسٹیٹ یا ریاست ایک سیاسی اصطلاح۔ لاطینی اور پرانی انگریزی و فرنچ کے جن الفاظ سے انگریزی لفظ ’’نیشن‘‘ مشتق ہے ان کے مفہوم میں پیدائش، لوگ، قبیلہ، رشتہ دار، طبقہ وغیرہ شامل ہیں۔ معروف اصطلاحی مفہوم میں نیشن کا استعمال افراد کے ایک ایسے مجموعے کے لئے کیا جاتا ہے جن میں یکسانیت پائی جائے۔ یہ یکسانیت زبان کی یکسانیت ہوسکتی ہے یا پھر رنگ، نسل، علاقے، مذہب، روایات، تہذیب و اقدار کی۔ یکسانیت جتنی زیادہ ہوگی قومیت کا جذبہ اسی قدر مضبوط و مستحکم ہوگا۔البتہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یکسانیت کی صرف موجودگی کسی قوم کے وجود کے لئے کافی نہیں ہے۔ اس یکسانیت کی موجودگی کے بعد اس یکسانیت کی بنا پر جب تک افراد میں ایک ہونے کا احساس بیدار نہیں ہوتا تب تک وہ قوم نہیں بنتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افراد قوم میں اس یکسانیت کو دوسری تمام یکسانیتوں پر فوقیت دینی ہوگی ورنہ ان کی قومیت کمزور ہوگی۔ مثلاً یکساں زبان کی وجہ سے سارے تمل ایک قوم ہیں۔ اور یکساں جغرافیائی ملک کی وجہ سے سارے ہندوستانی ایک قوم ہیں (جس میں تمل شامل ہیں)۔ اب اگر تمل بولنے والے افراد اپنی زبانی قومیت کو اپنی جغرافیائی قومیت پر ترجیح دیں تبھی وہ حقیقی معنی میں تمل قوم پرست ہوں گے۔ اسی طرح اگر انہوں نے جغرافیائی و ملکی یکسانیت کو ترجیح دی تو ہی وہ ہندوستانی قوم پرست ہو سکتے ہیں۔ غالباً اسی ابہام کو دیکھ کر جیمس جوائس کو مجبوراً ایک قوم کی تعریف ان مبہم الفاظ میں بیان کرنی پڑی تھی، ’’ایک ہی قسم کے لوگ جو ایک ہی جگہ رہتے ہوں۔‘‘

ایک ہونے کا یہ احساس جب کسی قوم میں پیدا ہوجاتا ہے تو اس اتحاد کے نتیجے میں مشترکہ مقاصد مثلاً آزادی و خود مختاری کے لئے جدوجہد کرنا اور قربانی دینا آسان ہوجاتا ہے۔ اس قومی جدوجہد کے نتیجے میں جو ریاست وجود میں آتی ہے اسے قومی ریاست یا نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں۔ نیشنلزم اس قومی ریاست کو نظریاتی جواز عطا کرتا ہے۔نیشنلزم (قوم پرستی یا وطن پرستی)اپنی عوامی اپیل، آسان پیغام، لچکدار تعلیمات اور دوررس اثرات کی وجہ سے انیسویں اور بیسویں صدی کا طاقتور ترین سیاسی نظریہ رہا ہے۔مزیدار بات یہ ہے کہ قومی ریاست بن جانے کے بعد کا مرحلہ کسی قوم کے لئے سب سے زیادہ آزمائشی ہوتا ہے۔ قومی جدوجہد کے دور میں جب قومی ریاست کی تشکیل ایک نصب العین کی صورت میں سامنے ہو اور بیرونی استعماری طاقت سے مقابلہ درپیش ہو تو قومیت کا جادو آپ ہی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ لیکن دشمن کی عدم موجودگی اور نصب العین کے مبینہ حصول کے بعد عوام کو قوم پرستی کی خوراک پابندی سے دینی ہوتی ہے۔ قومی ترانوں سے دلوں اور لہو کو گرمانے کا سامان کیا جاتا ہے؛ فوج کی عظمت کے گیت گائے جاتے ہیں؛ قومی سورماؤں کے حقیقی۔۔۔ یا مبالغہ آمیز۔۔۔ یا سراسر افسانوی کارناموں کا اشتہار ہوتا ہے؛ زمین و آسمان کے قلابے ملاکر قومی رہنماؤں کی شان میں قصیدے تحریر کئے جاتے ہیں؛ قوم دشمن قرار پا کر بہت سے بے قصور زندہ گاڑ دیے جاتے ہیں؛ قومی ہیرو قرار دے کر بہت سے گڑے مردے اکھاڑ لئے جاتے ہیں؛ قومی ترانے، قومی جھنڈے اور قومی نشان کی تعظیم کے قوانین بنتے ہیں؛ قومیت کا سبق اسکول میں بچوں کو گھول گھول کر پلایا جاتا ہے۔ کسی ذیلی قومیت کی للکار سنتے ہی قومی ریاست کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ’سب سے تیز‘ میڈیاہو یا ’شانتی، سیوا، نیائے‘ کی گردان سناتی پولس ۔۔۔ پوری ریاستی مشنری حرکت میں آجاتی ہے اور ’اپنی ہی قوم‘ کے افراد پر وہ افتاد پڑتی ہے کہ بیچاروں کو بیرونی استعمار کے ظلم و ستم کی یاد بھی بطور ’اچھے دن‘ آتی ہے۔

الغرض قومی ریاست کے ارتقائی دور میں نیشنلزم قوم کو ایک پہچان، ایک ورثہ اور ایک نصب العین دیتا ہے؛ وہیں قومی ریاست کی کی تشکیل کے بعد اس کے نظریاتی جواز اور اس کی بقا و سالمیت کی ضمانت بنتا ہے۔

نیشنلزم کا تاریخی سفر

وطن سے محبت بالکل اسی طرح ایک فطری جذبہ ہے جس طرح انسان کو اپنے ماں باپ اور خاندان سے محبت ہوتی ہے۔ شاید اسی لئے متعدد دانشوران نیشنلزم کا سراغ لگاتے ہوئے زمانہٗ ماقبل تاریخ تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان میں فطرتاً اپنے مقامِ پیدائش کی بنیاد پر منظم ہونے کا داعیہ پایا جاتا ہے (جس کا ادنیٰ مظاہرہ خاندان ہے)۔ نیشنلزم اسی داعیہ کی توسیع شدہ شکل ہے۔ دوسری طرف بہت سے دانشوران نیشنلزم کو ایک جدید مظہر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جدید صنعتی معاشرے اور سماج کے بغیر نیشنلزم کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ حقیقت ان دونوں کے بین بین ہے۔ یقینا نیشنلزم کی ابتدا اسی فطری داعیے سے ہوئی ہے جس کی طرف دانشوروں کا اول الذکر گروہ اشارہ کرتا ہے لیکن اپنی موجودہ شکل میں جس قوت ِ نافذہ کے ساتھ نیشنلزم پچھلی دو صدیوں میں دنیا کے سیاہ و سفید پر چھایا رہا ہے ایسا سیاست و معیشت میں جدیدیت کے بغیر ممکن نہ تھا۔

ویسے ماضی کو تاریخ کی کتاب جیسے ابواب میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا کہ ایک باب اِس صفحے پر ختم ہوا اور دوسرا اُس صفحے سے شروع ہوگیا۔ ماضی کے ابواب ایک دوسرے میں خلط ملط ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ بہت دشوار ہوتا ہے کہ کسی سن یا کسی واقعے پر انگلی رکھ کر بتا دیا جائے کہ فلاں نظریہ یا فلاں خیال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قوم پرستی بھی بطور ایک جدید نظریے کے کسی خاص لمحے یا حادثے کی پیداوار نہیں ہے۔ البتہ بہت محتاط ہوکر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یورپ میں نشاۃ الثانیہ کے دور میں مذہب اور کلیسا کا رسوخ جیسے جیسے زمین اور قلوب سے کم ہوتا رہا تقریباً اسی رفتار سے قومیت کے جذبات لوگوں میں پروان چڑھے۔ اُس وقت کے سیاسی نعروں اور تحریکوں پر اس کی چھاپ بالکل صاف دیکھی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں ۱۶۴۸ئ میں ہونے والے ویسٹ فالیا (Westphalia)کے معاہدوں کی اہمیت کلیدی ہے۔ ان معاہدوں کے ذریعہ یورپ میں ایک تیس سالہ جنگ اور ایک اسّی سالہ جنگ کا اختتام ہوا۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے بالمقابل چھوٹی قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ یہ طے پایا کہ یہ قومی ریاستیں بقائے باہم کے اصول پر موجود رہیں گی اور ہر ریاست اپنی جغرافیائی حدود اور اندرونی معاملات میں مکمل طور سے خود مختار ہوگی۔ ۱۷۸۹ئ میں آنے والے فرانسیسی انقلاب نے نیشنلزم کے اس غبارے میں مزید ہوا بھردی۔ اور اس کے بعد تو قوم پرستی کی ’وبا‘ پھوٹ پڑی۔ اس کے مثبت و منفی اثرات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چنانچہ مختصر الفاظ میں انیسویں اور بیسویں صدی کی تاریخ متقابل و متحارب قوم پرستیوں کی فتح و شکست کی داستان ہے۔

نیشنلزم: معنی و مفہوم

عموماً جب نیشنلزم کا لفظ بولا جاتا ہے تو ان تین میں سے کوئی ایک مطلب مراد ہوتا ہے۔

۱)ایک جذبہ جو مشترکہ تہذیبی خصوصیت ( زبان، نسل، مذہب وغیرہ) کے بندھن سے انسانوں کے ایک گروہ کو جوڑے رکھتا ہے۔ عموماًیہ جذبہ کسی خاص مقصد کے حصول مثلاً ملک کی آزادی کے لئے مہمیز ثابت ہوتا ہے۔

۲) ملک (یاقوم) سے عقیدت، وفاداری اور اس کے لئے قربانی کو اعلیٰ ترین قدر جاننا۔

۳) ملک اور قوم سے مبالغہ آمیز اور مجنونانہ عشق۔ اپنی قوم کی افضلیت پر ایمانِ کامل اور دوسری اقوام کے لئے تذلیل و تحقیر۔

اس مقالے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نیشنلزم کے یہ تین الگ الگ معنی نہیں بلکہ تین مراحل ہیں۔ نیشنلزم کی ابتدا ہمیشہ پہلے جذبے کے تحت ہوتی ہے اور عموماً تب ہوتی ہے جب قوم کا من حیث المجموع استحصال ہورہا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ ایک مشترکہ تشخص کی بنیادپر متحد ہوتے ہیں اور کسی سیاسی تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔اس مرحلے پر عموماً نیشنلزم کے ثمرات کی طرف ہی لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ جب نیشنلزم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی تعریف سکہ بند طور پر متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس سکہ بند تعریف سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اپنوں میں اپنی اہمیت کھودیتے ہیں۔ یہاں سے نیشنلزم دھیرے دھیرے دبے پاؤں اپنے تیسرے دور میں داخل ہوجاتا ہے۔ جو لوگ مذکورہ سکہ بند تعریف سے اختلاف کرتے ہیں، انہیں اب قوم کا خائن اور غدار وطن قرار دیا جاتا ہے۔ تنقید کو تذلیل، نصیحت کو عداوت اور مخالفت کو بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ یوں تو ہر دور میں نیشنلزم کو ’’دشمن‘‘ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس دور میں یہ ضرورت اس قدر شدت اختیار کرلیتی ہے کہ اگر دشمن بیرون میں نہ ملیں تو اندر ڈھونڈ نکالے جاتے ہیں۔ نیشنلزم کی قوم کے لئے وہی حیثیت ہے جو جسم کے لئے کینسر کی۔ اگر اس ’کینسر‘ کو پنپنے اور کھل کھیلنے کا موقع ملا تو یہ اس قدر ’ترقی‘ کرتا ہے کہ ’جسم‘ کا خاتمہ بالشر ہوجاتا ہے۔

جاپان کی مثال

مشرقی ایشیا میں واقع جاپان مختلف چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے۔سترہویں صدی تک جاپان ، آج کے اکثر ممالک کی طرح، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور جاگیروں پر مشتمل تھا۔ زبردست خانہ جنگی کے بعد ٹو کو‘ گاوا اِیاسو‘نے جاپان کے ایک بڑے حصے کو اپنے اقتدار تلے متحدکر لیااور ۱۶۰۳ء کو’’شوگن‘‘ بن بیٹھا۔ شوگن کا لفظی مطلب سپہ سالار ہے لیکن سپہ سالار کے مختار کل ہونے کی وجہ سے جاپان کے سیاق میں اسے مقتدرِ اعلیٰ کا ہم معنی سمجھا جاسکتا ہے۔ غور طلب ہے کہ ٹو کو‘ گاوا اِیاسو‘ سے پہلے بھی جاپان میں شوگن گزرے تھے ، لیکن ان کی حیثیت ایک بڑی ریاست کے راجا سے زیادہ نہ تھی۔

اس نظام کی خاصیت یہ تھی کہ شوگن کی تمام تر قوت کے باوجود جاپان میں کوئی مرکزیت نہیں تھی۔ ملک میں جاگیردارانہ نظام رائج تھا۔ شوگن مقامی جاگیرداروں (دَیم یو)کے ذریعے حکومت کرتا تھا، اس کا مقامی مسائل اور عوام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔مقامی جاگیردار سے بھی اس کا تعلق خراج وصول کرنے اور فوجیوں (سَمو‘رائے) کی فراہمی تک محدود تھا۔ یہ زمیندارانہ عسکری آمریت (Feudal Military Dictatorship)۱۸۶۷تک برقرار رہی۔اس دور کے جاپان میں غیر ملکی عدم مداخلت (ساکوکو‘) کی پالیسی انتہائی دلچسپ تھی۔ غیرملکیوں (خصوصاً تاجروں)کے جاپان میں داخل ہونے اور جاپانیوں کے ملک چھوڑنے پر سخت پابندیاں تھیں۔

۱۸۳۹سے ۱۸۴۲ تک برطانیہ اور چین میں جنگِ افیم (Opium War) ہوئی۔ یہ جنگ اگرچہ جاپان میں یا جاپان سے نہیں لڑی گئی تھی لیکن اس کے جاپانی حکومت اور عوام پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب ہوئے۔’’ایسا اگر چین جیسی بڑی طاقت کے ساتھ ہوسکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوسکتا ہے۔‘‘ شاید یہی نفسیاتی دباؤ تھا کہ جب امریکی صدر نے کمانڈر میتھیو پیری کو ۱۸۵۲ میں جاپان کی ساکوکو‘ کی پالیسی کو ختم کرنے اور امریکی تجارت کے لئے جاپان کے دروازے چوپٹ کھول دینے کے لئے بھیجا تو امریکہ کی بحری افواج کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جاپانی حکومت نے پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ اور امریکیوں کی تمام تر شرائط کو قبول کرکے پہلے کاناگوا معاہدے (۱۸۵۴ئ) اور پھر ہیرس معاہدے (۱۸۵۸ئ) پر دستخط کردیے۔ استعماری زبان میں کسی بیرونِ ملک سرزمین پر ’’تجارت‘‘ کے پروانے کا حصول کیا معنی رکھتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی چنداں ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان میں ’’تجارت‘‘ کرنے سے جو عوامی بے اطمینانی پھیلی تھی کچھ ویسا ہی ماحول جاپان میں پیدا ہوا۔ عوامی بے اطمینانی اور بددلی نے پورے جاپان میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کردیا۔ برطانیہ کے چین پر حملے کی وجہ سے جاپانیوں میں یہ جذبہ جاگا تھا کہ ہم بھی ایک قوم ہیں،ہمیں بھی دوسری اقوام کی جارحانہ فوج کشی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔میتھیو پیری کی سالاری میں جب بڑے بڑے جنگی جہاز جاپان کے ساحلوں پر چڑھ آئے اور ’’پر امن‘‘ طریقے سے تجارت کا پروانہ حاصل کرلیا تو یہ خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ یہ ثابت ہوگیا کہ جاپانی قوم اسلحے، جنگی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں یورپی و امریکی اقوام سے پیچھے ہے۔ ملک کی طے شدہ پالیسی اور روایات کے خلاف جب حکومت نے امریکہ جیسی بیرونی طاقت کا یوں استقبال کیا تو یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ اب اس ننگ و عار قوم حکومت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تر عوامل بالآخر جاپان کے میجی انقلاب پر منتج ہوئے۔ اسے جدید جاپانی نیشنلزم کی ابتدا کہا جاسکتا ہے۔

اس انقلاب کے بعدقومی تعمیر (Nation Building) کا کام شروع ہوا۔جاپان میں ہمیشہ سے برائے نام ایک شہنشاہ ہوا کرتا تھا گو حکومت کا سارا کاروبار شوگن سنبھالا کرتے تھے۔ حکومت کے اصل اختیار شہنشاہ میجی کو منتقلی قومی تعمیر کی جانب پہلا قدم تھا۔ دوسرا قدم جو نئے حکمرانوں نے اٹھایا وہ ملک میں موجود تمام طبقات کو حقیقی معنوں میں شہنشاہ کے زیرنگیں کرنا تھا۔ چنانچہ زمینداروں اور جاگیرداروں (دَیم یو) کی جاگیریں سب کی سب شاہی قبضے میں لے لی گئیں۔ فوجی طبقہ (سَمو‘رائے)جسے خصوصی مراعات حاصل تھیں، اسے دھیرے دھیرے ختم کردیا گیا۔ اس کے بدلے فوج، پولس و نوکرشاہی کے جدید سسٹم نے لے لی۔ ٹیکس کا ایک مستحکم و منظم نظام قائم ہوا۔ یورپی طرز پر مرکزی کابینہ اور مجالس قانون ساز(Diet)کی تشکیل ہوئی۔ انفراسٹرکچر، ریلوے، ٹیلی گراف، زر مبادلہ اور تعلیم کے میدان میں کافی ترقی ہوئی۔صنعتی لحاظ سے جاپان کا شمار بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کیا جانے لگا۔

یہ وہ برکات ہیں جن کی بنیاد پر نیشنلزم اول نگاہ میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ سکے کا صرف ایک رخ ہے۔سکے کا دوسرا رخ انتہائی بھیانک اور سبق آموزہے۔ جاپان کی نئی قومی حکومت نے ۱۸۷۳ئ کو یہ قانون لاگو کیا کہ ملک کا ہر مرد اکیس سال کا ہونے پر چار سال لازمی فوجی خدمت انجام دے گا۔ اس کے بعد مزید تین سال تک ریژروفوج میں ہوگا تاکہ ہنگامی حالات کے دوران اس کی خدمات حاصل کی جاسکیں۔ شروعات میں تو یہ پالیسی ناپسند کی گئی لیکن بعد میں قومی پروپیگنڈا کے زور پراس کی ایسی ترویج و اشاعت ہوئی کہ عوام پہلے تو اسے گوارا اور پھر اس کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جاپان کو اتنے فوجیوں کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا جواب ہے کہ جاپان نے ۱۸۷۰ئ سے ۱۹۰۰ئ تک بونن، ریوکو، کیورائل، وولکانو اور ہوکائیڈو نامی جزیروں پر حملہ کرکے اپنا تسلط قائم کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تائیوان اور مینا می توری شیما کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ۱۹۰۰ئ سے لے کر جنگ عظیم دوم تک جاپان نے جنوبی کرافاٹو، کوان تنگ، کوریا، شان دونگ، او کینو توری شیما، منچوریا، سائبیریا (کچھ علاقے)، چین، ہانگ کانگ، ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپائن، انڈونیشیا، سنگاپور، میانمار، مشرقی تیمور، نیو گنی، گوام، ناورو، کرباتی کے علاوہ انڈمان نکوبار، ویک، اٹو اینڈ کسکا، کرسمس اور بحرالکاہل کے متعدد جزیروںپر قبضہ جمالیا تھا۔ یہ اس ملک کے استعماری کارناموں کا حال ہے جو رقبے میں ہندوستان سے نو گنا، امریکہ سے چوبیس گنا ، چین سے پچیس گنا اور روس سے چوالیس گناچھوٹا ہے۔ جاپان کی یہ وسعت پسندی (Expansionism) اسے راس نہیں آئی۔ جس قوم کے اقبال کے لئے یہ سارے پاپڑ بیلے گئے تھے، جنگ عظیم دوم میں اسی قوم نے ہیروشیما وناگاساکی کی قیامت دیکھی اور ہتھیار ڈال دیے۔

جاپان اور برطانیہ جیسے چھوٹے چھوٹے ممالک نے نیشنلزم کی بنیاد پر جو تباہی مچائی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم پرستی میں فسطائیت، مطلق العنانیت اور استعماریت کے جراثیم فطرتاً موجود ہوتے ہیں۔وقت اور حالات جیسے جیسے راس آتے ہیں ان میں سے ہر جرثومہ اپنا رنگ دکھاتا چلاجاتاہے۔ بسمارک ہویا مصطفی کمال ہٹلر ہو یا مسولینی ہر ایک اپنے سفر کا آغاز قوم کو خوشحالی و ترقی کا آب حیات پلانے کے ارادے سے کرتا ہے اور بعد کو اپنی ہی قوم کے حق میں زہر ہلاہل ثابت ہوتا ہے۔

ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ ’’آج‘‘ کا زمانہ مختلف ہے۔ یہاں نیشنلزم تو موجود ہے لیکن وہ بدل گیا ہے۔ آج کی دنیا بقائے باہم کے اصول پر قائم ہے۔ یہاں کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ نہیں کرتا۔ ایسے میں اس نئے نیشنلزم کو پرانے نیشنلزم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے اس سوال کی کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے لیکن چونکہ یہ دانشورانہ ہیولے میں اکثر سامنے آجاتا ہے اس لئے مختصراً عرض ہے:

۱) ’’آج کا زمانہ مختلف ہے‘‘ ۔۔۔ المیہ یہ ہے انسان کی یہ غلط فہمی تک نئی نہیں ہے۔ اصولی طور پر انسان ’’آج‘‘ بھی ویسا ہی ہے جیسا سو یا ہزار سال پہلے تھا۔ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ انداز، فیشن، ٹیکنالوجی اور نعروں کی ہوتی ہے۔ مثلاً پہلے لوگ اونٹ سے سفر کرتے تھے اب ہوائی جہاز سے۔۔۔ یہ تبدیلی تو ہے مگر اصولی تبدیلی نہیں ہے۔

۲) یقینا ان سطحی تبدیلیوں کا بھی اثر ہوتا ہے مگر اس سے کوئی بنیادی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مثلاً گلوبلائزیشن کی وجہ سے آج لوگ بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں میں ہجرت کررہے ہیں۔ اس سے ایک تکثیری سماج بن رہا ہے۔ لیکن یہ خام خیالی ہے کہ اس تکثیری سماج نے قوم پرستی کے جذبات کو کمزور کردیا ہے۔ آج بھی امریکہ میں بسنے والے غیر ملکی خود کو امریکن مین اسٹریم میں شامل کرنے کے لئے سو جتن کرتے ہیں؛ آج بھی قوم کے نام پر مہاجرین مخالف تحریکیں امریکہ اور یورپ میں مضبوط ہیں اور دن بہ دن ترقی پر ہیں؛ کیا ڈونالڈ ٹرمپ کے بیانات اور ہٹلر و مسولینی کی بکواس میں یکسانیت نہیں ہے؟ اگر زمانہ اتنا ہی بدل گیا ہے تو کیوں ٹرمپ کے جیتنے امکانات پیدا ہوگئے ہیں؟ یہ اس ملک کا حال ہے جس کی جدیدیت پر پوری دنیا ایمان لائی ہے۔

۳) آج کی دنیا میں بھی ایک ملک کا دوسرے ملک پر حملہ بعید از امکان نہیں ہے۔ عراق، افغانستان ، شام ۔۔۔ یہ حملے ’’آج‘‘ کے زمانے ہی میں ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ توسیع پسندی کے رجحان میں کمی اس طور سے آئی ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے پر حملہ کرکے اس پر قبضہ نہیں کرتا۔ ایسا اس لئے نہیں ہے کہ حکومت کرنے والے انسان کسی گاندھی سے بیعت کرچکے ہیں، ایسا اس لئے ہے کہ ’’آج‘‘ کی دنیا میں کسی ملک کے استحصال کے لئے اس پر باقاعدہ قبضہ کرنے کا سردرد مول لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ مالی و فوجی نقصان بھی ہو اور دنیا بھر میں بدنامی الگ! یہ کام بڑی آسانی سے کسی اسرائیل کو تحفظ کی ضمانت دے کر؛ ہتھیاروں کی تجارت کرکے؛ دنیا بھر میں ایم این سیز قائم کرکے اور غیر مقبول حکمرانوں کو اپنی کٹھ پتلی بناکر بہ آسانی کیا جاسکتا ہے۔ Rogue State اور Confessions of an Economic Hitman جیسی کتابیں ’’آج‘‘کے مخمصے میں مبتلا افراد کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔

نیشنلزم: مولانا مودودیؒ کا محاکمہ

مفکر و متکلم اسلام مولانا سید ابولاعلیٰ مودودیؒ نے اپنی کتابوں میں ان تمام افکار و نظریات کا بھرپور تجزیہ پیش کیا ہے جن سے بیسویں صدی کو سابقہ درپیش تھا۔ نیشنلزم کے فتنے کا مولانا مودودی نے مسئلۂ قومیت اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ تحریک کی نئی نسل کا فرض یہ تھا کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کام آگے بڑھنا تو دور تحریک سے وابستہ افراد کی ایک قابل ذکر تعداد اگر ان کتابوں کے نام تک سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرے تو بہت تعجب نہیں ہوگا۔ مطالعہ کا کم ہوتا رجحان یوں بھی ہمارے لئے ایک چیلنج ہے۔ اب تو گوگل اور ویکی پیڈیا کو دو چار بار اسکرول کرنے کو ہی مطالعے کی معراج سمجھا جاتا ہے۔

وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا

چنانچہ یہ بہتر ہوگا کہ قومیت کے سلسلے میں جو بحث مولانا مودودیؒ نے کی ہے ، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ قارئین کے پاس آجائے۔

۱) اختلافات کے باوجود اتحاد کی بنا ڈھونڈنا اور مشترکہ مقاصد کے لئے مل جل کر جدوجہد کرنا انسان کی سرشت میں شامل ہے۔ چنانچہ نیشنلزم عالم انسانیت کے لئے اپنے آپ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ماضی میں بابل، مصر، روم ، یونان وایران بالکل اسی طرح قوم پرست تھے جیسے (آج) برطانیہ، فرانس، جاپان، جرمنی یا اٹلی ہیں۔

۲) نیشنلزم کی شروعات بہت بے ضرر بلکہ مفید مقاصد کے حصول کے لئے ہوتی ہے لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی جب قوم کی بھلائی اور ترقی کا یہ جذبہ عصبیت جاہلیہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

۳) شناخت کا اشتراک نیشنلزم کی بنیاد ہے۔ نسل، مقام پیدائش، زبان، رنگ، معاشی مفادات، ایک حکومت کے ماتحت رہنا۔۔۔ان میں سے ہر ایک شناخت کا مولانا مودودی نے تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔

۴) وہ اعتراضات جو نیشنلزم کی ہر قسم پر وارد ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ: نیشنلزم نے انسانوں کے درمیان ناقابل عبور دیواریں کھڑی کردیتا ہے۔ کوئی بھی فرد اپنی نسل، (مادری) زبان، مقام پیدائش اور جلد کے رنگ کو نہیں بدل سکتا۔ یوں مختلف قومیتوں کے درمیان نفرت و عداوت بالکل فطری ہے اور بقائے باہم ایک استثنائی صورتحال۔ پھر یہ کہ نیشنلزم ایک zero sum game ہے جہاں ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہے۔ ایسے میں دوسرے کو تباہ کرنا، حملے میں پہل کرنا یہ اپنے آپ میں ناگزیر ہوجاتا ہے۔ اس عصبیت جاہلیت کی وجہ سے کسی فرد کو دوسری قوم سے متعلق ہونا اس بات کے لئے کافی ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہواور میں اسے تباہ کردینے میں خود کو حق بجانب سمجھوں۔ اس کے بعد مولانا مودودیؒ نے ہر ایک نیشنلزم کی ہر بنیاد پر الگ الگ تفصیلی بحث کی ہے۔

۵) نسل پرستی مشترکہ خون کی بنیاد پر قائم ہے۔ ایک نسل کی شروعات ایک ماں باپ سے ہوتی ہے۔ پھر خاندان اور قبیلہ بنتا ہے۔۔۔ بالآخر نسل ۔ نسل کبھی بھی سو فیصدی خالص نہیں ہوتی بلکہ اس میں مختلف ذرائع سے دوسرے خون شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ان آلودگیوں کے باجود اگر مشترک خون کی بنیاد پر اکٹھا ہوا جاسکتا ہے تو کیوں نہ اس مشترک خون کی بنیاد پر اکٹھا ہوا جائے جو آدمؑ و حواؑ کے ذریعے تمام انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم شجرہ میں اوپر جاتے جائیں، تمام نسلیں باہم ملتی چلی جائیں گی اور آخر میں صرف ایک ماں اور ایک باپ بچتے ہیں۔ ایسے میں عقلی طور پر کسی نسلی برتری و کہتری کی گنجائش نہیں ہے۔

۶) مقام پیدائش کا اشتراک مولانا مودودی کے نزدیک ایک مہمل بات ہے کیونکہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک مربع میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ مگر اس ایک مربع میٹر کو کھینچ تان کر پورے ملک پر محیط کرنا اور کہنا کہ اس کے اندر رہنے والے میرے اپنے اور اس لکیر کے باہر رہنے والے غیر ہیں تو یہ محض تنگ نظری ہے۔ اگر ایک مربع میٹر مقام پیدائش ہونے کے باوجود پورا ملک ایک فرد واحد کا وطن ہوسکتا ہے تو پوری دنیا کیوں نہیں؟

۷) زبان کی یکسانیت کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن زبان کی یکسانیت اور خیال کی یکسانیت میں فرق ہے۔ زبان خیال کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ایک خیال یا نظریے کا اظہار دس زبانوں میں کیا جاسکتا ہے وہیں ایک زبان میں دس نظریات و خیالات کا اظہار بھی ممکن ہے۔ لوگوں کے افکار و نظریات کو چھوڑ کر ان افکار و نظریات کی ترسیل کے ذریعے کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی مضحکہ خیز ہے۔

۸) نیشنلزم کے جتنے عناصر ہیں ان میں سب سے زیادہ سطحی جلد کے رنگ کی بنیاد پر انسانوں میں تقسیم ہے۔ رنگ ایک جسمانی وصف ہے۔ انسان اپنے جسم کی وجہ سے انسان نہیں ہے بلکہ اپنی روح کی وجہ سے انسان ہے ۔ گائے اپنے کالے یا گورے ہونے کی بنا پر بہتر نہیں ہوتی بلکہ اپنے دودھ کے معیار کی بنا پر ہوتی ہے۔ انسانوں کو بھی رنگ کے بجائے ان کے افکار و خیالات کی بنیاد پر تولا جانا چاہئے۔

۹) معاشی مفادات کی بنا پر جو قومیت وجود میں آتی ہے وہ افراد قوم میں حیرتناک حد تک خودغرضی اور مفادپرستی پیدا کرتی ہے۔ ایسی معیشت حقیقتاً آزاد نہیں ہوتی خصوصاً ’دوسروں‘ کومعاشی مواقع کم سے کم حاصل ہوں اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نوآبادیاتی تسلط اس نیشنلزم کی بدترین شکل ہے۔ اور جب ایسے کئی طاقتور قومیں کمزور قوموں پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو کمزور قومیں تو تباہ ہوتی ہی ہیں، اخیر میں طاقتور قومیں بھی ایک دوسرے سے ٹکرا کر برباد ہوتی ہیں۔

۱۰) ایک علاقے، ملک یا سلطنت میں رہنے کی بنیاد پر جو قومیت وجود میں آتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بہت دیرپا نہیں ہوتی۔ ایسی قومیت اسی وقت تک مضبوط ہوتی ہے جب تک علاقوں پر مرکزی حکومت کی پکڑ مضبوط ہو۔ جیسے ہی مرکز کی گرفت کمزور ہوئی، مختلف ذیلی قومیتیں سر اٹھانا شروع کردیتی ہیں۔

۱۱) مولانا مودودی کے مطابق قوموں کے بننے کی یہ تمام بنیادیں کھوکھلی اور یک رخی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ حوادث کی بنیاد پر انسانوں کی تقسیم کی قائل ہیں۔ یہ بنیادیں کسی انسان کو اسی وقت تک مطمئن کرسکتی ہیں جب تک وہ سراسر اندھیرے میں ہو، جیسے ہی وہ غوروفکرکرے گا تو ان تمام بنیادوں کا کھوکھلاپن اس پر اظہر من الشمس ہوجائے گا۔ اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں قومیت کی اصل بنیاد حادثاتی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ مختلف نسلوں میں مختلف جگہوں پر پیدا ہوکر مختلف زبانیں بولنے والے افراد اگر اسلامی فکر کے ماننے والے ہوں تو وہ سب ایک قوم ہیں۔ اور ایک فرد مسلم گھرانے میں پیدا ہوا لیکن خدا اور اس کے رسولؐؐ پر دل سے ایمان نہیں رکھتاتو وہ اسلامی قوم سے تعلق نہیں رکھتا۔ انسانوں کو شعوب و قبائل میں بانٹنے کا مقصد انہیں فضیلت کا معیار دینا نہیں تھا بلکہ صرف تعارف مقصود تھا۔ فضیلت کا معیار اسلام میں حوادث نہیں تقویٰ ہے۔

نیشنلزم: ذیلی تصورات و متبادل کی تلاش

جیسا کہ ذکر ہوا نیشنلزم کے متعدد ہیولے ہیں۔ ایک طرف انتہائی دقیانوسی قسم کی قوم پرستی نظر آتی ہے جیسے نسلی قوم پرستی (Ethnic Nationalism) ، لسانی قوم پرستی (Linguistic Nationalism) ، یا مذہبی قوم پرستی (Religious Nationalism) تو دوسری طرف قوم پرستی کی اس زہریلی شراب میں روداری و حقیقت پسندی کا سوڈا ملا کر شہری قوم پرستی (Civic Nationalism) کا لیبل چپکا دیا جاتا ہے ۔ شہری قوم پرستی کا دعویٰ نہایت حقیقت پسندانہ (Realist)ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اب جب ہم سب خود کو ایک جگہ پاتے ہی ہیں (پیدائش، ہجرت یا اور کسی بنیاد پر) اور اسی ملک کے شہری ہیں تو ہمیں اپنے ملک ہی کی ترقی کی کوشش کرنی چاہئے۔ جذبۂ اتحاد و جذبۂ جدوجہد کی بات کریں تو شہری قوم پرستی ایک کمزور قسم کا نیشنلزم ہے۔

ایک تیسرا رجحان تہذیبی قوم پرستی (Cultural Nationalism) کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس تصور کو (کم ازکم ہندوستان میں) ہندو فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے خوب فروغ دیا گیا ہے۔ جمہوریت کے اس دور میں یہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ ہندوستان میں مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں؛ ایسے میں کسی بنیاد پر بھی ایک قوم کی تعمیر نہیں ہوسکتی۔ اس لئے تہذیب کی مبہم اصطلاح کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی من چاہے طریقے سے تعبیر کی جاتی ہے حالانکہ ہندوستان میں نہ صرف مختلف مذاہب بلکہ مختلف ذاتوں اور مختلف علاقوں کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں۔ کلچرل نیشنلزم، ہندوستانیت (Indianness) اور اس قبیل کی دیگر غیر واضح اصطلاحات کے دبیز پردے میں جو چنگیزی عزائم چھپے ہیں وہ ہندوستانی قوم کے اجزائے ترکیبی پر ساورکر اور گولوالکر کی تفصیلی بحث پڑھتے ہی آشکارا ہوجاتے ہیں۔ موخر الذکر نے تو کھلے عام نازی ازم اور ہٹلر کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بہرحال یہ علمی و عملی میدان میں ان کی محنت ہے کہ آج کلچرل نیشنلزم کو ایک اہم اور قابل عمل نظریے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ان کے اس کارنامے سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔

جب نیشنلزم کی بات ہوتی ہے تو بحث میں بالعموم کچھ اور تصورات پیش کئے جاتے ہیں جیسے دیش بھکتی (Patriotism) ،کثرتیت (Pluralism) اور ثقافتی کثرتیت (Multi-Culturalism) وغیرہ۔ ان تینوں تصورات کی پہلی خامی ان کا ابہام ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ اپنے تمام تر ابہام کے باوجود ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ ایسے میں ان اصطلاحات کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا اور ان کے مروجہ مفاہیم کو نظر انداز کرکے اپنی وضع کردہ تعریف کی بنا پر ان میں اور اسلام میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کرنا خیر امت کے شایان شان نہیں ہے۔ تکثیری سماج اور تصور ہند پر انشاء اللہ کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔

نیشنلزم کے متبادل کے طور پر بھی کئی ایک نظریے ہمارے سامنے آتے ہیںجیسے انٹرنیشنلزم، انارکزم اور مارکسزم وغیرہ۔

انٹرنیشنلزم اپنے آپ میں ایک بہت ہی غیر واضح اصطلاح ہے۔اسے کئی مفکروں نے استعمال کیا ہے۔ نیشنلزم کے مقابلے میں یہ ایک تصور اور فلسفہ کے طور پر پذیرائی تو ضرور حاصل کر سکتا ہے لیکن ایک مفصل نظام کا متبادل پیش کرنے سے قاصر ہے۔جن دانشوروں نے اس کو استعمال کیا ہے وہ بھی اس کی کوئی ایک تشریح و تعریف پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔اس تصور کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے ہی قوم کے لوگوں سے نہیں بلکہ ساری انسانیت سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن اس نصیحت کے بعد عالمگیر قومیت کا یہ تصور ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔

انارکزم بھی مجرد فلسفہ ہے۔یہ اپنے آپ میں ایک تردیدی (rejectionist) اپروچ رکھتا ہے۔ اس کا یہ پہلو تو بہت روشن ہے کہ انسان فطری طور پر خیر کو پسند کرتا ہے لیکن اس روشن پہلو کی چکاچوندھ میں انارکزم ہر نظام اور حکومت کو رد کرکے ہر فرد کو حاکمیت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ ’’حکومتیں غلط کام کرتی ہیں‘‘ کی حقیقت سے ’’حکومت بر سر خود غلط ہے‘‘ یہ نتیجہ برآمد کرلینے پر انارکسٹ داد کے مستحق ضرور ہیں مگر سوال اگر قابل عمل ہونے کا بھی ہو تو انہیں بھی صفر نمبر ہی ملیں گے۔

رہی بات مارکسزم کی تو اس نے بڑی ہی تفصیل سے نہ صرف نیشنلزم کا رد کیا ہے بلکہ گذشتہ صدی میں باقاعدہ ایک نظام چلانے کی کوشش کی ہے۔لیکن فی نفسہ مارکسزم میں بھی وہی مسئلہ پایا جاتا ہے جو کہ نیشنلزم میں موجود ہے۔نیشنلزم ایک غیر فطری لکیر کھینچ کر یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کے لوگ اپنے ہیں اور باہر کے لوگ غیر ہیں۔مارکسزم بھی یہی کام کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مارکسزم کی لکیر جغرافیائی بنیاد پر نہیں بلکہ طبقاتی بنیاد پر کھینچی جاتی ہے۔ عقل حیران ہے کہ ان دونوں میں سے کونسی لکیر زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو مارکسزم نے پچھلی صدی کے دوران ایک عالم میں جو تباہی مچائی ہے اس کے بعد بحیثیت ایک نظام حیات کے وہ اپنی اپیل کھو چکا ہے۔

اس تناظر میں اسلام کا مسلک مبنی بر اعتدال ہے۔ انسان کو فطری طور پر اپنے خاندان، اپنی زبان، اپنے علاقے اور بہت سی دیگر چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام اس محبت کے خلاف نہیں ہے، یہ محبت ایک پسندیدہ شئے ہے۔ اسلام اس محبت کو آداب سکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جس طرح تمہیں اپنے خاندان، اپنی زبان، اپنے علاقے سے محبت ہے اسی طرح دوسرے کو ہے۔ نہ تم اپنے خاندان، زبان، رنگ، نسل، قبیلے اور ملک کی بنا پر کسی سے افضل ہو اور نہ کوئی دوسرا تم سے۔ یہ فرق تو صرف اس لئے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور فضیلت کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ تقویٰ ہے جس کا نہ کسی خاص خانوادے سے تعلق ہے اور نہ کسی مخصوص رنگ، زبان یا علاقے سے۔ سورہ حجرات کی متعلقہ آیات ہوں یا خطبۂ حجۃ الوداع ۔۔۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اسلام نقشے پر کھینچی گئی مصنوعی لکیروں کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ کوئی شئے بلکہ وہ واحد شئے جس کی بنیاد پر انسانوں کو اکٹھا ہونا چاہئے وہ انسان کا عقیدہ، افکار اور تصور کائنات ہے۔ مختصر الفاظ میں نسلی، لسانی، مذہبی یاشہری قومیت کے بدلے اسلام فکری قومیت کا علمبردار ہے۔

یہ تو معاملے کا خالص علمی پہلو ہوا۔ ایک دوست نے توجہ دلائی کہ کیمپسوں اور آفسوں بلکہ ہندوستان کے مخصوص تناظر میں تقریباً ہر جگہ ایک سوال ثقلین مشتاق کی گُگلی گیند کی طرح پھینکا جاتا ہے جو الٹی طرف گھومتی ہے۔ اور وہ سوال ہے: ’’آپ پہلے مسلمان ہیں یا ہندوستانی؟‘‘

۱) اس سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے۔ آپ پہلے ہندوستانی ہیں یا ماموں ہیں؟ آپ پہلے ہندو ہیں یا طالبعلم ہیں؟ آپ پہلے انسان ہیں یا لوہار ہیں؟ فلسفیانہ بحث تو ان میں سے ہر برسرخود غلط سوال پر بھی کی جاسکتی ہے۔ میرے دوست نے قطع کلامی کی معافی چاہی اور کہا کہ اس جواب کی کوئی شنوائی نہیں ہے۔ پوچھنے والا کہے گا:’’دیکھا میں پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ سیدھے سیدھے جواب نہیں دے گا۔‘‘ India First کے نعرے نے یوں بھی اس سوال کو نئے تیور دیے ہیں۔ ایسے میں اگر اس سوال کا یہ جواب دے کر کوئی بچ نکلے تو بہت خوش نصیب ہے۔

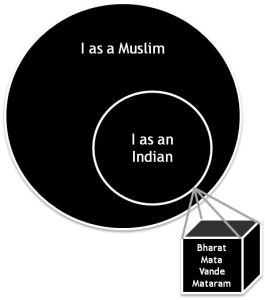

۲) اس سوال کا دوسرا جواب وہ ہوسکتا ہے جو امرتیہ سین نے اپنی کتاب Identity and Violence میں دیا ہے کہ ہر انسان کا صرف ایک تشخص نہیں ہوتا ، کئی ہوتے ہیں۔ ایک فرد بیک وقت ایک مسلمان، ایک سائنسداں، ایک سوشل ورکر، ایک بنگالی، ایک ہندوستانی اور ایک باپ ہوسکتا ہے۔ اور ان مختلف شناختوں میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔ غالباً مولانا محمد علی جوہر کے ذہن میں ایسا ہی کوئی سوال ہوگا جب انہوں نے گول میز کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ’’جہاں معاملہ خدا کے حکم کا ہو میں اول مسلمان ہوں، دوم مسلمان ہوں اور آخری مسلمان ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔۔۔۔ لیکن جن امور کا ہندوستان سے تعلق ہے، ہندوستان کی آزادی سے تعلق ہے، ہندوستان کی فلاح و بہبود سے تعلق ہے۔۔۔ میں اول ہندوستانی ہوں، دوم ہندوستانی ہوں اور آخری ہندوستانی ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرا تعلق ایک ہی جسامت کے دودائروں سے ہے البتہ ان دائروں کا مرکز ایک نہیں ہے۔ ایک (دائرہ)ہندوستان کا ہے اور ایک مسلم دنیا کا۔ ہم ان دونوں دائروں سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے۔‘‘

مولانا محمد علی جوہر کے اس تقریری جواب سے مسلم ہندوستانیوں کا مسلم دنیا اور ہندوستان کے تئیں تعلقات کی جو شکل بنتی ہے وہ کچھ ایسی ہے (دیکھئے تصویر: الف)۔ اگر تھوڑی سی ترمیم کی جائے (دیکھئے تصویر: ب)۔ اورمسلم دنیا کے بدلے اگر اسلام کو اس خاکے میں جگہ دی جائے تو اسلامی تصور بہت حد تک صاف ہوجائے گا۔ ہر انسان کی طرح مسلمان بھی لامحدود دائروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ خاص بات صرف اس قدر ہے کہ ہمارے سارے دائرے ایک بڑے سے دائرے سے محیط ہیں۔ وہ بڑا دائرہ اسلام کا ہے، حدود اللہ کا ہے جن سے ہم تجاوز نہیں کرسکتے۔ ملک کی سچی خیرخواہی اور اسلام پر عمل میں نہ صرف یہ کہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ خیرخواہی عین اسلام کی تعلیم ہے۔ البتہ کچھ بے سر و پا باتیں جو وطن سے محبت کی کسوٹی کے طور پر پیش کی جاتی ہیں جیسے وندے ماترم گانا؛ بھارت ماتا کے نعرے لگانا یا انڈین کرکٹ ٹیم کی حمایت کرنا۔۔۔ تو ان کا وطن کی خیرخواہی سے اتنا ہی رشتہ ہے جتنا آپ کی قسمت پر ستاروں کی گردش کا۔ ملک اور مٹی ہمارے ماں یا باپ یا بھاگیہ وِدھاتا ہرگز نہیں ہیں لیکن اس ملک کے ہر شہری سے ہمارا اخوت کا رشتہ ہے۔ اپنے بھائی کی ہدایت، صحت، تعلیم، روزگار، حقوق، ترقی و خوشحالی ۔۔۔ ہر ایک مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اپنے ملک کو سیدھے راستے پر چلانا اور اسے اندرونی و بیرونی دشمنوں کی نظر بد سے بچانا یہ ہمارا فرض ہے۔۔۔ ایک ایسا فرض جس کی عدم ادائیگی پر ہم عند اللہ ماخوذ ہوں گے۔

آگے کا کام

میرے دوست کو لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کا اسلام کی اس ’’پیچیدہ‘‘ بحث کو سمجھ پانا مشکل ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں ایک حد تک صداقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ کسی ٹائم مشین کے ذریعے آپ ماضی میں پندرہ ہزار سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ بھی فرض کرلیجئے کہ وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، آپ ان کی زبان بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ بات چیت کے دوران ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ موٹر کار کسے کہتے ہیں؟ آگے پڑھنے سے قبل ذرا ٹھہر کر واقعی دماغ پر زور ڈالئے کہ آپ ایسا کیسے کریں گے۔ کار تو وہاں موجود ہے نہیں کہ آپ دکھاکر یا چلاکر انہیں بتادیں کہ یہ ہے کار! اب آپ کہیں گے کہ ’’کار ایک ایسا جانور ہے جس میں جان نہیں ہوتی۔‘‘ جانور کا لفظ آپ کو اس لئے استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ مخاطب فرد اور سماج کے ذہن میں’’مشین‘‘ کا تصور نہیں ہے۔ اگر آپ مشین کہیں گے تو وہ سمجھ ہی نہ سکیں گے کہ آپ کی مراد کیا ہے۔ پھر آپ بتائیں گے کہ ’’کار نام کے جس جانور کی میں بات کررہا ہوں، اس کی چار گول ٹانگیں ہوتی ہیں، اوروہ چلتا نہیں بلکہ لڑھکتا ہے۔‘‘ گول ٹانگوں کا لفظ آپ اس لئے استعمال کریں گے کیونکہ ’’پہیہ‘‘ کا تصور اس سماج میں نہیں ہے۔ لڑھک کے چلنے والی بات پر لوگ تاسف سے کہیں گے کہ: تب تو وہ جانور بیچارا بڑا دھیرے چلتا ہوگا ، لیکن آپ ان کو بتائیں گے کہ اس کی رفتار گھوڑے سے بھی تیز ہے تو وہ پھر سوچ میں ڈوب جائیں گے کہ ایسا جانور کونسا ہے جو لڑھک کر بھی گھوڑے سے تیز چلتا ہے۔آپ پھر سمجھائیں گے کہ’’ اس جانور کی آنکھوں میں آگ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں نہ صرف وہ خود اندھیرے میں تیزی سے چل سکتا ہے بلکہ ہم بھی آگے دیکھ سکتے ہیں۔‘‘ آگ کا لفظ آپ اس لئے استعمال کریں گے کیونکہ وہاں اس کے علاوہ کسی ’’مصنوعی روشنی‘‘ کا تصور موجود نہ ہوگا۔آنکھوں میں آگ کیسے؟ کیا اس جانور کی آنکھیں جلتی نہیں ہیں؟ یہ اور اس طرح کے اوٹ پٹانگ سوال نظرانداز کرکے آپ مزید تشریح کریں گے کہ ’’اس جانور کی بہت ساری لگامیں ہوتی ہیں۔ ایک لگام ، جو سب سے اہم ہوتی ہے، وہ گول ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے اس جانور کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوسری لگام سے اس کی رفتار کو بڑھایا جاسکتا ہے اور تیسری لگام سے اس کی رفتار کو کم کیا جاسکتا ہے۔‘‘ لگام کا لفظ آپ کو اس لئے استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے ہاں ’’اسٹیرنگ، ایکسلریٹر اور بریک‘‘ کا تصور موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اچنبھے میں چھوڑ کر جب آپ پھر فرمائیں گے کہ ’’جب اس جانور میں سوار ہوتے ہیں‘‘ توکوئی پرجوش سامع اعتراض کرے گا کہ جانور ’میں‘ نہیں،جانور’پر‘ سوار ہوتے ہیں۔۔۔ تو آپ ٹھنڈی آہ بھر کر اصرار کریں گے کہ ،’’نہیں بھائی اس جانور ’میں‘ ہی سوار ہوا جاتا ہے۔ سوار ہونے کے بعد اس جانور میں سامنے کی طرف ایک ٹھوس پردہ ہوتا ہے، مگر اس پردے سے آگے دکھائی دیتا ہے؛ اس پردے کی وجہ سے سوار گرد و غبار سے محفوظ ہوجاتا ہے۔‘‘شیشہ کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات بھی ان کے فہم کو منہ چڑا کر گزر جائے گی۔ کوئی پوچھے گا کہ یہ عجیب الخلقت جانور کھاتا کیا ہے؟ تو آپ سوچ کر بولیں گے کہ ’’یہ جانور کچھ کھاتا نہیں ہے بس پانی پیتا ہے۔ ایسا پانی جس میں آگ لگ سکتی ہے۔‘‘ پیٹرول کے تصور سے نابلد حضرات جب یہ سب سنیں گے تو آپ کو وقت کے پاگل خانے میں اعزاز سے ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ پاگل صاحب مستقبل سے تشریف لائے ہیں۔

کسی بھی معاملے میں ہمیں اسلام کی فکر کو پیش کرنے میں جو دشواری ہوتی ہے وہ ٹھیٹھ یہی دشواری ہے۔ تصور کی تخلیق سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اسلام کی فطری تعلیمات ان لوگوں کے تصوراتی چوکھٹے میں سما ہی نہیں سکتیں جو مغربی، ہندوی یادیگر جاہلانہ تصورکائنات کے ذریعہ دنیا کو سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اکثر ہمارا رجحان، پوری نیک نیتی کے ساتھ، یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی مانوس اصطلاح میں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کا نتیجہ تصوراتی و اصطلاحی کنفیوژن کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ اس راستے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اسلامی تصورات صریح اور واضح ہیں مگر ان کی پیشکش ایک چیلنج ہے۔ یہ پیشکش دو سطحوں پر ضروری ہے (۱) علمی طور پر ، (۲) عوامی طور پر۔ پہلے محاذ پر یہ ہمارے دانشوروں خصوصاً سوشل سائنس کے اسکالرس کا کام ہے کہ وہ گھسے پٹے تصورات پر لیپا پوتی کے بدلے نئے تصورات تخلیق کریں جن کی قدر ہواور جن کی مدد سے علمی دنیا تک اسلام کی تعلیمات اسی طرح پہنچے جیسی کہ وہ ہیں۔ دوسرے محاذ پر جدوجہد تحریک کے ہر کارکن پر نہیں ملک کے ہر ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ المیہ ہے کہ ہزار سال سے ہندوستان میں ہونے کے باوجود برادران وطن کے لئے اسلام آج بھی اجنبی ہے ۔ ایک اجنبی (اور بدنام)چیز سے وحشت فطری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکمت، موعظت اور جدال احسن کے ساتھ لوگوں تک پہنچیں اور ان کے تصورات کی دنیا کو وسیع کرنے کی کوشش کریں۔

گہرے غوروفکر کے بعد جب بینی ڈکٹ اینڈرسن اس نتیجے پر پہنچا کہ نیشن ایک فرضی یا تخیلاتی قوم ہے؛ جب ٹیگور نے نیشنلزم کو عظیم لعنت قرار دیا ؛جب آئن سٹائن نے اسے انسانیت کی چیچک سے تعبیر کیا (اور اس وقت جب چیچک ایک لاعلاج مرض تھا) تو یہ امید رکھنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ آنکھوں سے جہالت کے دبیز پردے جب ہٹ جائیں گے تو فکری قومیت اور وطن دوستی کا اسلامی تصور بھی اجنبی نہیں رہے گا اور قوم پرستی و وطن پرستی کی بات کرنے والے اس کے سامنے منہ کھولنے میں گھبرائیں گے۔ upu

از: خان یاسر