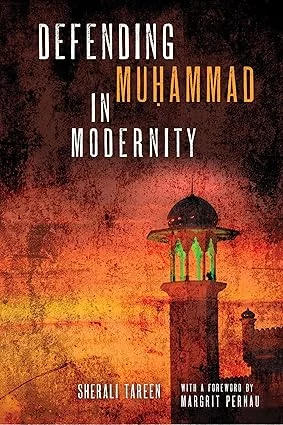

علمیاتی و دینیاتی بحثوں میں نیا زاویہ نظر فراہم کرنے والی کتاب

نام کتاب : Defending Muhammad in Modernity

مصنف : شیر علی ترین

ناشر : University of Notre Dame Press, 2020

مبصر : وارث مظہری

ہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی و اخلاقی زوال کے عہد میں مسلم ذہن میں جو نئے سوالات پیدا ہوئے، ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ”وہ کون اور کیا ہیں؟”یہ سوال ان کی مذہبی و ثقافتی شناخت سے تعلق رکھتا تھا۔ مغل حکومت کے خاتمے اور استعمار ی تسلط کے استحکام کے بعد یہ سوال اوراس سے وابستہ دوسرے سوالات مسلم ذہنوں میں مستحکم ہوتے چلے گئے۔ان سوالات نے سب سے پہلے مسلم اور غیر مسلم کی تفریقی شناخت کو ابھارا،جومذہبی عقائد ورسوم سے ہٹ کرسیاسی وثقافتی تناظرمیں مغل بادشاہ اکبر(م،1605) کے بعد کافی مدھم ہوگئی تھی۔دوسری طرف خود داخلی سطح پرنئی ثقافتوں نے بال وپر نکالے جو نسل،علاقے اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان شناختوں کے بعض نشانات مسلم عہد ماضی میں بھی موجود تھے۔لیکن استعماری عہد میں انہیں باضابطہ تشکیل پانے اور ترقی حاصل کرنے کا موقع ملا۔انہی داخلی شناختوں میں سے کچھ شناختیں وہ تھیں جنہوں نے اسلامی سیاست کے نظری وعملی تصورات کے تناظر میں خود کو عہد جدید کے تقاضوں سے مربوط رکھنے کی کوشش کی۔دیوبندی بریلوی تنازع اور کش مکش کواسی سیاق میں دیکھا جاسکتا ہے،جیسا کہ اس کتاب میں دیکھنے اور اس کی بنیاد پر حاکمیت ، دینیات(تھیولوجی)،قانون واخلاق اور رسوم مذہبی پر مبنی بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے جس کے تحت یہ دیکھا جاسکے کہ ہندوستان پر استعماری تسلط کے بعدان کے باہمی رشتوں کی نوعیت کیارہی اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک نئی دینی اور تہذیبی شناخت کی تشکیل میں کیا رول ادا کیا؟

کتاب کے بنیادی مباحث

کتاب کا مرکزی موضوع جس سے کتاب کی تمام بحثیں جڑی ہوئی ہیں،یہ ہے کہ انیسویں صدی کے اوائل میں خداکی حاکمیت(divine sovereignty)،رسول کی اتھارٹی(Prophetic authority) اور مذہبی رسوم واعمال (ritual practices)سے متعلق جوسوالات احیا پسند (revivalists) مسلم گروہوں کی طرف سے اٹھائے گئے اور ان کو بحث میں لاکر اسلامی زندگی اور مسلم شناخت کی تشکیل وتعمیر کی کوشش کی گئی،وہ بنیادی طور پر اس کی سیاسی دینیات(political theology) سے وابستہ تھے۔ چناں چہ اقتدار، اخلاقیات،سماجی نظم ونسق،شرعی قوانین اور ان کے نفاذ کی شکلیں،سنت وبدعت اور رسوم وعادات کی فقہی وشرعی بحثیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ( کتاب کا پہلا باب) مصنف کی نظر میں بظاہر یہ بحثیں دینیاتی نوعیت کی تھیں لیکن ان میں چھپی لہریں اسلامی سیاسیات کے دھاروں سے ملی ہوئی تھیں۔ (ص،42) مصنف نے اس کو اس زاو یے سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ سیاسی دینیات نے دینیات اور اس کے برعکس دینیات نے سیاسی دینیات کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ بالفاظ دیگر سیاست اور دین کے باہمی تعلق وتعامل کی نوعیت کیا رہی ہے؟

اوائل 19ویں صدی میں ہندوستان میں جن سوالات کا مسلم فکر کوسامنا کرنا پڑا وہ یہ تھے کہ مسلم سیاسی اقتدار کے خاتمے اورعہد استعمار کے مضبوط ہونے کے بعد خدائی حاکمیت یا اقتدار کے تصور کا عملی اظہار یا اس کی بقا کس طرح ممکن ہے؟ خدا،رسول اور عام مسلمانوں کے درمیان تعلق کی جونوعیت بنتی ہے اب اس کوموجودہ سیاسی ماحول میں کس طرح دیکھا جانا ممکن ہے؟ اس عہد استعمار میں مسلم ثقافت اوراس کے شعائر کا تحفظ کس طرح ممکن ہوگا؟ مسلم روایت جومسلمانوں کی سیاسی وثقافتی تاریخ سے وابستہ ہے، اس کو استعمار کے متعارف کردہ جدیدیت سے،جواسلام کے داخلی مزاج سے مغایر ہے، کس طرح آمیزشوں سے محفوظ رکھا جاسکے گا؟(ص،37-41)

ڈاکٹرشیرعلی ترین(ایسوسی ایٹ پروفیسر،فرینکلن اینڈ مارشل کالج،پنسیلوانیا، امریکہ) کی یہ کتاب Defending Muhammad in Modernity(عہد جدیدیت میں پیغمبر محمد ؐ کا دفاع) جنوبی ایشیا کے عہد استعمار میں ان سوالات کے زیر اثر پیدا ہونے والی علمیاتی (epistemological) اوردینیاتی بحثوں کو ایک نیا زاویہ نظر فراہم کرتی اوردور جدید سے اس کی معنویت کو آشکارکرتی ہے۔یہ کام اس لیے اہم ہے کہ ان بحثوں کو عموماًہندوستان میں مسلمانوں کے سیاسی واخلاقی زوال کے عہدکی فرسودہ بحثوں کے تناظر میں دیکھا اور ناقابل التفات سمجھا جاتا رہا ہے۔ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ بحثیں سادہ مسلکی بحثیں نہیں تھیں بلکہ ان کی اساس ’مسابقت پسندانہ عقلیت‘ (competing rationality) پر تھی۔(ص،377) لیکن اس rationality کی تفہیم صحیح طور پر نہیں کی جاسکی۔

کتاب کے پہلے حصے بعنوانCompeting Political Theologies میں اوائل انیسویں صدی میں مولانا محمد اسماعیل دہلوی(اسماعیل شہید) اور فضل حق خیر آبادی کے درمیان اور دوسرے حصے بعنوان Competing Normativities میں اواخر انیسویں صدی میں علماے دیوبند اور علمائے بریلی کے درمیان معرض بحث میں آنے والے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے حصے میں جو سوالات اور مباحث زیر بحث آئے ہیں، ان میں چند اہم یہ ہیں:خدائی حاکمیت کے حوالے سے سیاسی ودینیاتی بحثوں کی نوعیت کیا تھی اور ان کے درمیان تعلق وتعامل کی کیفیت کیا رہی؟ سیاسی دینیات کے حوالے سے بحث ومباحثے کی جوروایت پروان چڑھی اس کی اہمیت ومعقولیت کیا ہے؟ اس تناظر میں امکان کذب وامکان نظیر، رسول اللہ کا صاحب شفاعت ہونااور حب رسول کے تصورات سے بحث کی گئی ہے جو اپنے مزاج اور خد وخال کے لحاظ سے دینیاتی بحثیں تھیں لیکن اس عہد میں جس سے کتاب بحث کرتی ہے، انہوں نے بہت حد تک خود کو دینی سیاسی نظریات میں مدغم کرلیا۔(ص،37-163)جب کہ دوسرے حصے میں مولد نبوی، علم غیب اور ان کے قبیل کے دوسرے ان موضوعات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے جنہوں نے دیوبندی اور بریلوی جماعت کی گروہی شناخت کومستحکم کرنے میں اہم رول ادا کیا۔ان کے علاوہ مختلف مسلکی شناخت رکھنے والے ان دونوں گروہوں کے درمیان پائے جانے والے مشترکات کا بھی تجزیاتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ (ص،167-331)اس طرح ان دونوں ابواب کے مطالعے سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سی نظریاتی بنیادیں ہیں جو ان کو الگ کرتی ہیں،وہیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن نظریات کی بنیاد پر ان دونوں گروہوں کی فکر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوجاتی ہے؟

تیسرا بابIntra Deobandi Tensions (اہل دیوبند کی داخلی کش مکش) مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب’’ہفت مسئلہ‘‘ سے بحث کرتی ہے۔(ص،335-375) اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کتاب کے مندرجات کے حوالے سے کس طرح خود حلقہ دیوبند کے علما واصحاب فکر ان سے مخالفت یا موافقت کرنے والے دوخیموں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔اس طرح دیوبند کی سرحد بریلی اوربریلی کی سرحد دیوبند سے مل جاتی ہے اور یہ تفریقی شناخت کی منطق کمزورہوجاتی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔اپنے دینی تصور میں ایک اسلام کی بے لچک قانونی روایت کی پاس دار ہے۔ جب کہ دوسری روحانیت اورفرد کے ذاتی تجربے کی بین مذہبی اور یونی ورسل روایت کی پاس دار ہے۔

کتاب اس نکتے کو بڑی خوبی سے مدلل کرتی ہے۔بریلوی اور دیوبندی دونوں دھاروں کے درمیان جوتنا زع رہا ہے اس کو اسلام کی صوفیانہ یا روحانی اور قانونی روایت کے درمیان کش مکش کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔اور اس بنیاد پر گُڈ مسلم اور بیڈ مسلم کی تفریقی شناخت بھی فرض کی جاتی رہی ہے۔خاص طور پر مغرب کے علمی وسیاسی حلقوں میں یہ روش عام ہے۔ اس کتاب میں تفصیل سے اس پہلو پرروشنی ڈالی گئی ہے کہ دونوں ہی اصلاح پسند جماعتیں ہیں۔ البتہ دونوں کے مواقف میں فرق یہ ہے کہ ایک(دیوبندی) ان رسوم کو جو ہندوستان کی عوامی زندگی کی پیداوار ہیں، اسلامی روایت کا حصہ تصور نہیں کرتی اور اس لیے اس کا استیصال کرنا چاہتی ہے جب کہ دوسری جماعت (بریلوی) اسلامی روایت کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہوئے، جس کی تشکیل میں مقامی رسوم وعادات کا اپنا کردار ادا کرتی ہیں،اس روایت کو ضروری اصلاح کے ساتھ برقراررکھنا چاہتی ہے۔(ص256-264) اس طرح یہ دونوں جماعتیں اپنے بنیادی مقاصد اور سماجی کردار میں ایک دوسرے سے قریب ہوجاتی ہیں اور ان کے درمیان جوتفریقی شناخت فرض کرلی گئی ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔یہی وجہ ہے اور یہ نکتہ دل چسپ ہے کہ ہندوستان میں تیسری گروہی شناخت رکھنے والی جماعت:اہل حدیث ان دونوں جماعتوں: بریلوی اوردیوبندی کوایک دوسرے کا چربہ تصور کرتی اوردونوں میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔جب کہ دوسری طرف بریلوی جماعت دیوبندی اور اہل حدیث دونوں جماعتوں کو وہابی تصور کرتے ہوئے اسلام کی سماجی،سیاسی اور قانونی روایت کے حوالے سے تطہیریت پسند اور منحرف تصورکرتی اور اس بنیاد پر ان کی تکفیر کرتی ہے۔ اس طرح دیوبندی جماعت ان جماعتوں کی شریک اور رقیب دونوں بن جاتی ہے۔

تاہم بریلوی دیوبندی کش مکش کی بنیاد جن دو بڑے مسائل (امکان کذب اور امکان نظیر)پر ہے، وہ نئے نہیں ہیں،جیسا کہ اس کتاب سے تاثر ملتا ہے۔خلف وعید کی بحث کے حوالے سے اشاعرہ امکان کذب کوقبول کرنے والے بن جاتے ہیں اور یہی نظریہ تشیع کے بعض گروہوں کا رہا ہے۔ امکان یا امتناع نظیر کا قول بھی شیخ شرف الدین یحی منیری سمیت مختلف اصحاب علم سے ثابت ہے۔(مکتوبات شیخ شرف الدین یحی منیر میں اس کی تفصیل موجود ہے) اور اس نظریے کو عبد اللہ بن عباس کے ایک مشہور اثرسے تقویت حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر شاید اس کتاب میں نہیں آسکا۔اس کے حوالے سے مولانا قاسم نانوتوی نے “تحذیرالناس” تحریر کی جو دیوبندی بریلوی اختلاف کی ایک بڑی کڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر بھی کوئی گفتگو میرے خیال میں کتاب میں نہیں کی گئی حالاں کہ وہ اس کے موضوع سے کافی مربوط تھی۔

روایت کا تصور اور سماجی اصلاح کی بحث

روایت اور اصلاح کے تصور کے حوالے سے کتاب کی بحث بہت اہم ہے۔اس سے اختلافی مباحث پر مبنی علمی مناقشے کی روایت کا اندازہ ہوتا ہے، جسے مصنف نے competing theology کا نام دیا ہے۔دیوبندی،بریلوی دونوں اصلاح پسند جماعتیں ہیں لیکن دونوں کا اصلاح کے تعلق سے نقطہ نظر مختلف ہے۔دیوبندی نقطہ نظر قلب ماہیت یعنی ٹرانسفارمیشن کی قائل ہے۔اس کی نظرمیں روایت کو اسی شکل میں خرابی وفساد سے دور رکھا جاسکتا ہے اور اس میں زمانی ومکانی عوامل کے پیش نظر درآنے والی چیزوں کے راستے کو مسدود کیا جاسکتا ہے۔جب کہ بریلوی نقطہ نظرکے مطابق ٹرانسفارمیشن کے بجائے جزوی اصلاح اصل اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی تاریخ کے مختلف مراحل میں دینی روایت کا حصہ بننے والی رسوم وعادات جو اب معاشرے میں مستحکم ہوچکی ہیں،ان کے اس فاسد حصے کی اصلاح کی جائے جو دین کے مجموعی مزاج سے ناہم آہنگ اور اسلامی اخلاقی کے منافی ہیں۔(ص،297) بریلوی علما کے نزدیک روایت تاریخ کے کسی خاص مرحلے سے ہی صرف اپنا استناد اخذ نہیں کرتی بلکہ اس کی معتبریت اس کے اندر پائے جانے والے حسن وجمال کی صفت بھی ہے۔اس لیے روایت کی تشکیل ہردور میں مقامی اعمال وعادات سے اپنا مواد اخذکرتی رہے گی اور اس کی تشکیل میں ہرزمانے کے افراد اپنا حصہ ادا کرتے رہیں گے۔روایت کے استناد کو امت کے صرف ایک گروہ تک محدود رکھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک باغ کی طرح ہے جس کے حسن وزینت میں قیامت تک آنے والی نسلیں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔(ص،262)۔ دیوبندی اور بریلوی روایت پر تقابلی بحث کرتے ہوئے مصنف نے دیوبندیت کے حوالے سے ایک قابل غورنکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی روایت میں یکسانیت کی جگہ تنوع(جس کو مخالف جماعت تضاد سے تعبیر کرتی ہے) کی شدید کیفیت پائی جاتی ہے۔اس تنوع کا ایک پہلو یہ ہے کہ بسا اوقات وہ باہم متضاد نظریات(conflicting ideologies) کو اختیارکرلیتی ہے۔(ص،172)علمائے دیوبند اسے دیوبندیت کا اہم وصف شمار کرتے ہیں۔حقیقت میں دیوبندیت کی یہی وہ صفت ہے جس کی بناپر دیوبندیت نے ہمیشہ سیاسی ماحول سے اپنی مطابقت تلاش کرنے اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کی۔اس کا اندازہ بجاطور پر اس سے ہوتا ہے کہ اس نے متحدہ قومیت اور سیکولرزم کے نظریاتی سانچے میں خود کوڈھال لیا اور جماعت اسلامی اور دوسرے نظریاتی گروہوں کی طرح کسی ذہنی تحفظ کاشکار نہیں ہوئی۔حقیقت یہ ہے کہ دیوبندیت کی یہ صفت شاہ اسماعیل شہید سے متاثر ہوئے بغیر براہ راست شاہ ولی اللہ سے ماخوذ ہے۔اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ دیوبند کے متعدد فاضلین نےشاہ اسماعیل شہید کے اصلاحی ایجنڈے پر شدید نکیر کی اوراسے قبول نہیں کیا۔ ان میں دیوبندی اسکول کی اہم علمی شخصیت مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا حسین احمد مدنی حیسے لوگ شامل ہیں۔(سیدا حمد رضا بجنوری:ملفوظات محدث کشمیری، ص،204-205) اس لیے میرے خیال میں یہ سمجھنا صحیح نہیں ہوگا کہ دیوبند شا ہ اسماعیل شہید کی علمی وراثت کا امین وپاس دار ہے۔ اور یہ کہ اصلاح کے حوالے سے اس نے اسماعیل شہید کی روایت کو آگے بڑھایا ( جیسا کہ کتاب میں تاثردینے کی کوشش کی گئی ہے)بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دیوبند شاہ ولی اللہ کی اس متنوع اور وسیع روایت کی امین ہے جس میں کئی مختلف رنگ شامل ہیں جس میں سے ایک رنگ یا رجحان وہ ہے جس کو شاہ اسماعیل کے ذریعہ فروغ حاصل ہوا۔ شاہ اسماعیل شہید کی روایت اور اصلاح کے تصور میں توحید کومرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ تصور تجریدی اور بے لچک ہے۔ جب کہ شاہ ولی اللہ سے متاثر دوسرے گروہوں کے یہاں دوسرے تصورات (رسالت، حب رسول) بھی غیر مرکزی اورضمنی نہیں ٹھہرتے بلکہ وہ اس مرکزی تصور کی مرکزیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔

چند ملاحظات

اپنی تمام ترخوبیوں کے ساتھ اس کے بعض پہلوکچھ سنجیدہ سوالات کھڑے کرتے ہیں۔پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب دیوبندی بریلوی اختلاف وکش مکش کو بنیادی طور پراسلامی سیاسیات کے تناظر میں دیکھتی ہے۔کتاب کا مفروضہ یہ ہے کہ انیسویں اور بیسویں صدی کے دورانیے میں خدائی حاکمیت،رسول کی استثنائی حیثیت یا ان کی اتھارٹی اورسماج میں شریعت کے نفاذ کے حوالے سے جوبحثیں پیدا ہوئیں،ان کو پیدا ہونے کا ماحول دراصل استعماری تسلط نے فراہم کیا تھا اور یہ تمام بحثیں دراصل اسی استعماری تسلط کے رد عمل میں اسلامی سیاسیات کے محور پر گردش کررہی تھیں۔اس مفروضے کا پہلا جز تویقیناً صحیح ہے لیکن دوسرا جز واضح حقیقت کا حامل نہیں۔ یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام کی روایتی دینی فکر میں، جن پر یہ ساری بحثیں مرکوز ہیں، دین اور سیاست کے حدود الگ الگ نہیں ہیں۔ امامت صغری(نماز) کو امامت کبری(حکمرانی، خلافت) کا مقدمہ فرض کیا گیا ہے اور جمعہ وجماعت کا قیام بھی سیاست کا تابع ہے۔ مسلم دینیاتی فکر اسی پر مبنی ہے جس کو باضابطہ طور پر اسلامی تاریخ میں غالباً پہلی بار مصری عالم علی عبد الرازق نے گزشتہ صدی کے اوائل میں چیلنج کرنے کی کوشش کی۔استعماری دور میں دین اور سیاست کے تصورمیں عملی طور پر توضرور فرق آیا لیکن نظریاتی طور پر نہیں۔ مولانا اسماعیل شہید نئی رسوم اور بدعات کو خدائی حاکمیت کے خطرےکے طورپر دیکھ رہے تھےیا یہ کہ فضل حق خیر آبادی ایک سے زیادہ محمد کے ظہور میں آنے کی گنجائش (امکان نظیر) کورسول کی اتھارٹی(سیاسی معنوں میں) کے چیلنج کی شکل میں دیکھ رہے تھے،اس فکری فریم ورک کو قبول کرنابرصغیر ہند کے علمی حلقوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ان کا نقطۂ نظر یہ ہوگا کہ در حقیقت دینیاتی مسائل کو، جو اپنی مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ساتھ تاریخ میں ہمیشہ رہے ہیں، سیاسی معنی دے دیے گئے ہیں۔

اس تعلق سے جو بات اہمیت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پوری بحث کومغربی حلقۂ فکر(ویسٹرن اکیڈمیا) میں رائج فکری وتحقیقی فریم ورک میں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بحث کا یہ ڈھانچہ بنتا اور یہی متوقع نتائج نکلتے نظر آتے ہیں۔لیکن اگر ہم اس بنے بنائے فریم ورک میں اس موضوع کے مطالعے کے بجائے خود اپنے طور پر اس کا مطالعہ وتجزیہ کریں توہمیں بحث کی وہ شکل بنتی اور وہ نتیجہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا جو اس میں دکھانے اور نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔گویاایک covering law کے بطور جو ‘مفروضہ’ (hypothesis) یا presupposition تیار کیا گیا ہے، اس میں بہت کچھ اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔

(مضمون نگارشعبہ اسلامک اسٹڈیز، جامعہ ہمدرد ،نئی دہلی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں)